EL CRÍTICO

CAPÍTULO 6:

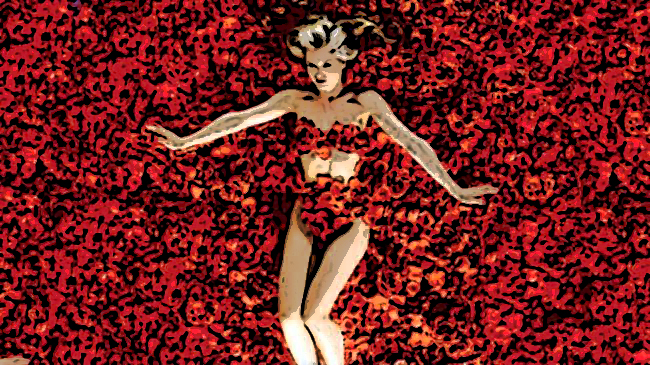

SPANISH BEAUTY

Marina y yo estamos semidesnudos sobre su cama. La habitación huele a rosas, lo que combina muy bien con su negocio de plantas. O de flores.

Haciendo retrospectiva de los últimos años de matrimonio con Begoña, declaro que nuestra vida era idéntica a la de los Burnham de American Beauty, sólo que con menos Óscars. Teniendo en cuenta ese tiempo y mi atractivo de madurito medio español (o sea, ninguno), imaginad lo que llevo sin echar un polvo. De hecho, creo que la última vez que lo hice ni siquiera se utilizaba esa expresión. Por lo que también declaro que mi vida sexual es idéntica a la de Lester Burnham (Kevin Spacey), pues llevo meses manteniendo una estrecha relación con la ducha y el agua caliente. Ojalá no me entendáis.

Hasta donde sé, Marina pasa por la misma situación.

¡No, no! A ver… no insinúo nada entre ella y su cuarto de baño; lo que haga cada uno en la intimidad de su casa se queda en su casa y en su historial de búsqueda de Internet. Me refiero a que Marina debe necesitar… contacto físico. Un poco de fricción genital, de gimnasia sexual, de pim-pam, pim-pam. Cubrir uno de los instintos más primarios creados por Dios antes de saber que se nos iría de las manos, y que en mi caso se hace evidente a través de los múltiples sinónimos que sería capaz de sacar del mismo concepto. Vamos, la necesidad de follar. De hecho, es la razón con más peso que se me ocurre para explicar que nos encontremos semidesnudos sobre su cama. Ésa o que, después de la cena de la otra noche, quiera contagiarme alguna enfermedad venérea. En cualquier caso, estoy dispuesto a asumir el riesgo por un poco de mete-saca. Joder, estoy fatal…

Marina me llamó. La mujer de los 500 días decidió telefonearme para «darme una segunda oportunidad». Textualmente, así lo dijo. Y no entiendo por qué; no perdí ninguna oportunidad porque no hice nada malo. Simplemente, fui yo mismo. Es lo que nos lleva diciendo Disney durante décadas, ¿no? Lo que pasa es que Marina está empeñada en que soy un buen partido. Bueno, un partido aceptable. No deja de repetirme que por Internet le parecía otra persona diferente.

—Si lo dices por la imagen del portal web, has de saber que nadie es tan feo como en su DNI, ni tan guapo como en su foto de perfil.

Se ríe y dice:

—¿Ves? Eres un tío gracioso.

«Qué va. Lo leí en Twitter», pienso. Pero no voy a decírselo. Esta noche voy a ser quien quiere que sea. ¡Que le den a Disney! Mickey también se arrastraría por Minnie alguna vez, digo yo. Además, prefiero no tener que recurrir a las duchas de agua caliente por una semana. «Esta noche, Marina, voy a ser todo lo gracioso que quieras».

—Lo siento, no sé qué me pasa. —suelto, quince minutos después, con una vocecilla como si me hubiesen apaleado.

—Tranquilo, no… no pasa nada —responde, con una forzada sonrisa—. Igual estás nervioso, un poco tenso, y… Bueno, no tenemos que hacer nada si no quieres —«¿Estás de coña?»—, pero puedes hablarme. Es incómodo quedarnos en silencio estando en ropa interior. Me recuerda a mi matrimonio.

—Ya.

«¿Ya?», ¡joder! Me he bloqueado, no sabía qué hacer, ni de qué decir, ni cómo ser gracioso. Así que, me he lanzado a besarle y a magrearle una teta. Al principio, raro. Luego nos hemos acostumbrado. Incluso ella se ha excitado un poco. Pero yo… ¡estoy tenso! ¡Estoy tenso, mierda!

—Tómate tu tiempo, ¿vale? —me dice, como si tratara con un convaleciente o algo así.

«De acuerdo, Gustavo: relájate. No la vuelvas a fastidiar. Desconecta por completo. O, espera: ¡recuerda la vez del porro! La segunda, la segunda mejor, que el primero te hizo vomitar. Vale, ¿lo tienes? Muy bien. Ahora, evoca la sensación de tranquilidad. Sí, sí, eso es. Imagina que estás colocado. Que nada te preocupa, que puedes perder la mirada sin agobiarte por nada. Y sobre todo, Gustavo, es muy importante que no pienses en cine. Olvida el cine. Estás colocado y el cine nunca ha existido». Lester Burnham sí que lo tenía fácil para colocarse. «Mierda. Gustavo, ¿qué estás haciendo?». El nuevo vecino de Lester Burnham, Ricky, era traficante de marihuana. «No, no, no. Olvida el cine». Ojalá yo tuviera a alguien que me pasara hierba para estos momentos. «¡Olvida el cine!». Un segundo, hace unos días encontré un porro en el cubo de la basura. Lara… «¿Lara? ¿Qué?». Joder, Lara… Había olvidado que la Bruja me la quiere quitar… «No, Gustavo. No pienses en tu hija. ¡Piensa en el cine, piensa en el cine!». Y yo aquí, tumbado en la cama de una casi desconocida, en calzoncillos, discutiendo mentalmente conmigo mismo y oliendo a rosas. ¿Qué mierda de ambientador es ése?

—Gustavo, ¿estás bien? —pregunta Marina—. Has empalidecido de pronto.

—Lo siento, no puedo hacerlo —le digo, mientras me incorporo de la cama.

—¿Qué?... Vale, vale. ¡Espera! Quédate. No me importa que dejemos el sexo para otra ocasión.

—Me refería a lo de ser gracioso. No puedo, Marina. Ahora mismo, no.

Me visto y salgo de su casa para meterme en el coche.

Marina estaba realmente preciosa y sexy. El olor a rosas tampoco me ha molestado tanto. Y que me parezca a Lester Burnham sólo significa que estaré muerto al final del día; tampoco es tan malo, a juzgar por mi situación. Me ha asustado pensar que no pasaba nada. Que todo en mi vida va tan bien que puedo echar un polvo con alguien a quien ni siquiera aprecio olvidando a quien de verdad me importa. Begoña va a separarme de mi hija porque llevamos años siendo como los Burnham.

Cuando vi la película, pensé: «ole tus cojones, Sam Mendes. Has pasado de las grandilocuencias sociales y éticas de las que se regodea Hollywood de cara a su temporada de premios, para retratar la mierda cotidianeidad que ahoga una familia de antihéroes antifamiliares a la que podría pertenecer cualquiera. Incluido yo». Eso último no lo pensaba realmente por aquel entonces. Pero ahora, American Beauty es casi un reflejo de lo que estoy viviendo, sólo que sin marihuana, y todavía sin Óscar.

El móvil me vibra en el bolsillo del pantalón. Ensimismado, tardo en cogerlo y no me da tiempo a aceptar la llamada antes de que cuelguen. Era Lara. Y tengo otras nueve llamadas perdidas de ella. «¿Nueve llamadas perdidas?». La llamo yo.

—Lara, ¿qué pasa?

—¡Papá! —la noto alterada al otro lado del teléfono—. ¡Tienes que venir! —oigo voces y gritos a su alrededor, mientras ella llora desconsolada—. ¡Ven rápido, joder!

El corazón se me acelera como nunca en toda la noche. Le pido explicaciones mientras arranco el coche, pero apenas la entiendo. Casi me está suplicando que vaya, que le ayude.

—¡¿Dónde estás, dónde estás?!

Me grita el nombre de la calle, doy media vuelta y acelero con las manos temblorosas en el volante. Cuando llego, el corrillo de gente me obliga a frenar, sobresaltado. Cuento unos diez o doce chicos y chicas, de la edad de Lara, encabronados con alguien que está en el suelo. Le asestan patadas, le zarandean, le levantan, y le vuelven a tirar al suelo. Me consuelo al ver a Lara apartada, a unos metros, con los puños encogidos y los brazos cruzados sobre su pecho, como si tuviera frío. Y me aterra ver que Begoña le sostiene y hace por tranquilizarle. «Begoña… ¿qué hace aquí?».

Camino hasta ellas desorientado.

De pronto, olvido el olor a rosas y el cuerpo precioso y sexy de Marina. Pero es extraño que aún recuerde a Lester Burnham. Quizá sea porque, al verme, Lara me lanza una mirada de decepción y de enfado que traspasa sus lágrimas y que me pregunta en silencio por qué mierda no he llegado antes. Levanta la mano señalando al corro, pidiéndome que haga algo. Desvío mi camino y me acerco. Sobre algunas cabezas despeinadas y con gorras del grupo de chavales, veo a Álvaro con el rostro ensangrentado y la ropa desgarrada, intentando ponerse en pie a cada golpe.

Me quedo sin saber qué hacer ni qué decir por segunda vez en la misma noche, mientras mantengo el recuerdo de Lester Burnham porque, al igual que él, estoy convencido de que, ahora mismo, mi hija me odia.